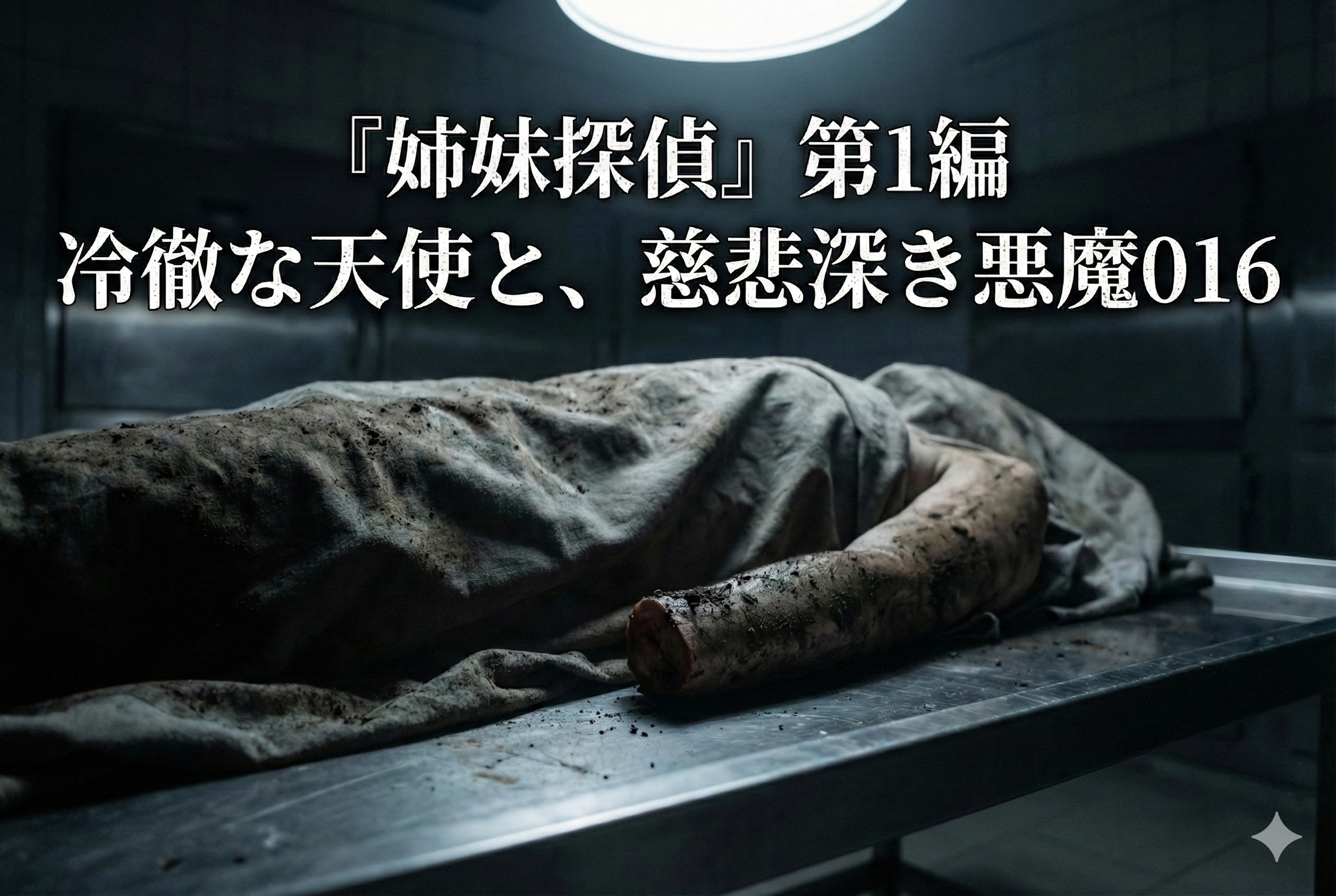

一つは、腕の先。 泥だらけの腕が、不自然に途切れている。 両の手首から先が、ない。 ギザギザに千切れたのではない。鋭利な刃物で、骨の継ぎ目からスパッと切り落とされた断面が、白く、赤く、乾いた状態でそこに在った。

そして、もう一つは――顔だ。 腫れ上がり、変色した顔面。その上に、さらに深く、鋭く刻まれた傷跡があった。

右のこめかみから左の頬へ。左のこめかみから右の頬へ。 顔の中央で交差する、巨大な「×(バツ)印」。

それはまるで、彼女の存在そのものを否定し、消去しようとするかのような、呪わしい烙印だった。

「……あ、あぁ……」

私は震えが止まらず、床に手をついた。 痛い。痛い。痛い。

遺体から発せられる残留思念のような「恐怖」と「絶望」、そして犯人が刻みつけたであろうドロドロとした「否定」の感情が、共感能力者(エンパス)である私の中に直接流れ込んでくる。

しかし、姉は動じない。 その凄惨な肉塊を、まるで美術品の真贋(しんがん)を見極める鑑定士のように、あるいは標本を観察する学者のように、冷徹に凝視(スキャン)している。 姉の瞳の奥で、高速で情報が処理されていくのがわかる。

「……『ソドミー』の痕跡なし。『過剰殺傷(オーバーキル)』による破壊衝動の発露……いいえ、違うわね」

姉が独り言のように、無機質な専門用語(ターム)を紡ぎ始める。

「顔面の破壊は身元隠蔽(フェイス・オブリテレーション)ではない。これは明確な『非人格化(デパーソナライゼーション)』の儀式よ。……犯人は彼女を『個』として認識することを拒絶し、×印でその人格を抹消(キャンセル)した」

姉の視線が、切断された手首の断面へと滑る。

「対照的に、手首の切断はあまりに丁寧で、愛着すら感じる。……これは『戦利品(トロフィー)』ではないわ。犯人の幻想(ファンタジー)を維持するための『記念品(スーベニア)』。……愛と憎悪の『両価性(アンビバレンス)』が、この遺体の上で矛盾しながら共存している」

「てめぇ……ッ!」

怒号が飛んだ。 宗像警部が、顔を真っ赤にして姉に詰め寄る。

「ああ!? いきなりホトケさんを晒し者にして、何わけのわからねぇ御託を並べてやがる! 死体はモノじゃねぇんだぞ!」

宗像警部の怒りはもっともだった。人の死を、記号のように分析する姉の態度は、人情派の刑事にとって冒涜以外の何物でもない。 しかし、姉は宗像警部の方を見ようともせず、ただ静かに、決定的な一言を放った。

「……犯人は、まだ満足していないわ」 「……顔と、手」

姉は独り言のように呟くと、顔を上げ、傍らに立つ水谷川先輩を真っ直ぐに見据えた。

「芽瑠先輩。土砂崩れで見つかった遺体は、彼女だけじゃないわね?」

「……ええ」

水谷川先輩は、隠すことなく頷いた。その表情は、管理官としての厳しさを湛えている。

「全部で7体よ。白骨化しているものから、死蝋化しているものまで様々だけど……全員、20代の女性だと推定されているわ」

「そして、全員の手首がない」 「……その通りよ」

先輩の肯定に、私は息を呑んだ。 7人。7人もの女性が、手を奪われて殺され、あの山に埋められていた。

「雨で地盤が緩んで露見したのは、犯人にとっては予期せぬ『事故(アクシデント)』でしょうけど……彼はあそこを『墓場』ではなく『コレクションルーム』として使っていたのね」

姉は淡々と、頭の中で計算を始める。

「死体の腐敗状況(デコンポジション)から見て、犯行期間は少なくとも5年以上。ストーカー行為で対象を『選別(スクリーニング)』し、精神的に追い詰め、理想の『手』を持つ瞬間に殺害する。そのサイクルはおそらく3ヶ月から10ヶ月」

「……随分と具体的な数字ね」

水谷川先輩が眉を上げる。

「ええ。この遺体の保存状態を見ればわかるわ。……彼は『手』を愛しているけれど、それを生やしていた『肉体』には興味がない。だから、用済みになった体は山へ廃棄(ディスカード)した。……他にもまだ、見つかっていないだけで埋まっている可能性があるわ」

姉の分析は、あまりにも正確で、あまりにも早すぎた。

コメント